Bière

La bière est une boisson alcoolisée obtenue par fermentation fabriquée à partir d'eau, de malt et de houblon.

La bière est une boisson alcoolisée obtenue par fermentation fabriquée à partir d'eau, de malt (orge germé et torréfié et/ou autres céréales) et de houblon.

Remontant à l'Antiquité (Égyptiens), elle reste une boisson particulièrement populaire à travers le monde.

Des versions faiblement alcoolisées (variant de 2° à 0°) sont présentes sur le marché. Contrairement aux autres boissons «sans alcool», elles sont fabriquées par les mêmes procédés que la bière classique. La fabrication industrielle de la bière se déroule dans une brasserie.

Histoire

Au Néolithique (VIIIe millénaire av. J. -C. ), l'homme découvrit la culture des céréales et la fermentation par hasard. Fréquemment composée d'orge, cette bière préhistorique entrée dans l'alimentation courante traversa le temps jusqu'à ce que la culture de l'orge soit attestée en Mésopotamie dès le IXe millénaire av. J. -C. et le brassage de la bière vers le IVe millénaire av. J. -C. . Consommée en famille et utilisée comme moyen de paiement à Babylone, puis boisson des dieux en Égypte, la bière devint dans la Grèce antique et dans l'Empire romain celle du pauvre, et le vin celle des dieux. Elle resta cependant la boisson de choix des peuples du nord, celtes et germains. La prédilection pour le vin se confirma dans l'Europe chrétienne au début du Moyen Âge, surtout grâce au concile d'Aix-la-Chapelle de 816 qui encouragea les viticultures épiscopales et monastiques dans l'objectif de célébrer l'eucharistie. Il fallut attendre le VIIIe siècle pour voir le brassage de la bière y reprendre de l'importance, surtout en Bavière. Par la suite, aux environs du XIIe siècle, certains monastères (par exemple en Belgique et en Bavière) se spécialisèrent dans le brassage de la bière, bue par la population à la place d'une eau fréquemment non potable.

Aujourd'hui, la bière jouit d'un succès mondial comme boisson désaltérante et de dégustation. Ce succès remonte au XIXe siècle où la maîtrise de la fermentation basse grâce à la réfrigération et la pasteurisation permirent la production de nouvelles variétés de bière mais aussi leur exportation. Par exemple la pils, bière lager née à Plzeň en Bohême (République tchèque) en 1842, a particulièrement rapidement connu un succès mondial.

Fabrication

La fabrication de la bière a évolué à travers les âges. Ce qu'on considérait comme de la bière il y a 8 000 ans est sans aucun doute particulièrement éloigné de ce que nous connaissons actuellement. Les «migrations» de ce breuvage à travers le monde et le temps ont obligé les brasseurs à adapter le mode de fabrication suivant les évolutions techniques et des matières premières disponibles. Ce qui n'était jadis qu'une sorte de «bouillie» alcoolisée plus proche des aliments solides que des boissons, est devenu, surtout grâce aux progrès de la micro-biologie et des techniques industrielles au XIXe siècle, la boisson limpide qu'on connaît actuellement. Les méthodes de fabrication actuelles sont cependant particulièrement proches de celles de ces derniers siècles ce qui dénote une normalisation dans le processus de fabrication.

Ingrédients

Pour produire de la bière, il faut certaines matières premières qui vont être transformées tout au long du processus de fabrication. Il est indispensable de disposer :

- d'eau de particulièrement bonne qualité : l'eau forme 80 à 90 % de la bière. Ses qualités sont par conséquent particulièrement importantes, elles sont à l'origine de la clarté et du goût de la bière. Elle permet au malt et au houblon de libérer leurs sucres et leurs arômes ;

- de malt (principalement d'orge mais également de froment pour la Weizenbier) ;

- de houblon : il contient des acides — isohumulone et lupulone — qui stabilisent la bière et lui procurent son amertume, mais aussi des huiles principales qui enrichissent ses arômes. En outre le houblon est un conservateur naturel.

D'autre part, on peut aussi utiliser :

- des grains crus (non maltés mais cuits, surtout du froment pour la bière blanche et le lambic) ;

- des épices telles que la coriandre, l'écorce d'orange, le chanvre, le miel…

Dans un verre, on trouve ainsi en moyenne :

- 35 cl d'eau ;

- 50 g d'orge ;

- 0, 5 g d'houblon ;

- et une pincée de levure ou ferment.

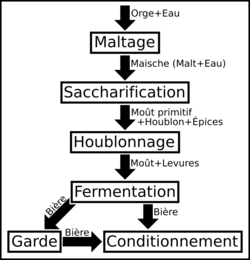

Processus

Pour transformer ces matières premières, on va utiliser diverses techniques de chauffage, de trempage et utiliser des levures pour permettre la fermentation du moût (production d'alcool).

Les étapes de fabrication sont les suivantes :

- le maltage ;

- la saccharification ;

- l'ébullition (aussi nommée'houblonnage') ;

- la fermentation ;

- la garde ;

- le conditionnement (pouvant être précédé d'une filtration et suivi d'une pasteurisation).

Fermentation

On peut distinguer quatre types de fermentations :

- les bières de fermentation basse sont fréquemment nommées lagers. On les nomme fréquemment pils quoique cela soit un abus de langage, la pils étant en fait elle-même une lager ;

- les bières de fermentation haute sont nommées ales. Ces dernières ont des arômes plus complexes et peuvent atteindre un degré d'alcool plus élevé. Les ales et les lagers sont le plus souvent fermentées grâce à des levures de cultures ;

- les bières de fermentation spontanée sont par contre fermentées grâce à des levures sauvages présentes naturellement dans l'air environnant. Le lambic est l'unique bière toujours produite de cette manière dans les pays développés. Il sert ensuite de base pour la fabrication du faro, de la gueuze et de bières fruitées telle la kriek ;

- les bières de fermentation mixte combinent la fermentation haute et la fermentation spontanée.

Certaines bières, surtout en Belgique, subissent une nouvelle fermentation après la mise en bouteille. Une levure différente de la première peut être ajoutée à cette occasion.

Il existe aussi des bières à triples fermentations. Ces bières atteignent le plus souvent un pourcentage assez élevé d'alcool. Voici par exemple la Trois Pistole à 9% d'Unibroue.

La couleur[1] résulte des types de malt de spécialité utilisés. À peine 10 % de malt black patent, mélangé à un malt de base, est suffisant pour produire une bière noire comme l'ébène :

- les blondes brassées avec des malts blonds particulièrement pâles, donnant l'amertume et des arômes fruités et floraux avec une mousse abondante. La majorité des lagers sont des bières blondes ;

- les ambrées et les rousses brassées avec du malt un peu torréfié, donnant une couleur oscillant entre l'or cuivré et le roux franc, procurant des saveurs caramélisées, des notes de réglisse et de noisette ;

- les brunes font le plus souvent intervenir un malt torréfié, de couleur foncée variant du brun acajou au noir ébène. Au goût, un équilibre entre l'amertume des sucres caramélisés et celle du houblon ;

- les noires (essentiellement les stouts) à base de malts particulièrement torréfiés (malt noir de 1000 EBC, ou alors plus) ;

- les blanches, fréquemment non filtrées, doivent leur aspect à l'utilisation de malts de froment ainsi qu'à la levure en suspension.

Les bières sont naturellement troubles, cependant, la tendance actuelle tend à généraliser la filtration de la bière en post fermentation, ce qui explique la limpidité de nos boissons actuelles. C'est surtout le cas des pils ou de la Kölsch. À l'opposé de cette logique de marché, certains brasseurs continuent de produire des bières non (ou peu) filtrées. Les bières trappistes, qui sont fermentées une nouvelle fois durant leur période de garde, font parties de ces bières troubles. Une garde prolongée sans filtration permet d'obtenir une bière idéalement limpide sans cependant occasionner la perte de saveurs fréquemment obtenue lors de la filtration.

Degrés

En France, on note le plus souvent la bière par son degré d'alcool, mais également par d'autres degrés indiquant la proportion de céréales dans le moût :

- le degré d'alcool correspond au pourcentage d'éthanol en volume contenu dans la boisson ;

- le degré Balling correspond au pourcentage d'extrait sec du moût avant fermentation (utilisé en Allemagne et dans certains pays d'Europe centrale pour déterminer l'impôt sur la bière) ;

- le degré Régie français correspond à la densité du moût avant fermentation : une densité de 1, 10 équivaut à 10° Régie.

Il ne faut pas confondre ces degrés entre eux. Par exemple l'Eku 28 titre 28° Balling et à peu près 12° d'alcool. On peut retenir que le degré alcoolique est le plus souvent légèrement plus du tiers du degré Balling.

Goût

On peut regrouper les bières par structure de goût[2] :

- les douces ;

- les amères ;

- les acides ;

- les liquoreuses ;

- les saugrenues (étonnantes et inclassables).

Classification

Pour des raisons pratiques, les consommateurs ont rapidement classé les bières pour s'y retrouver parmi le nombre important de bière sur le marché. Il existe deux types principaux de classement : le «classement par couleur», et le «classement par fermentation». Le «classement par couleur» correspond seulement à la couleur de la bière, indépendamment de sa méthode de fabrication, de sa composition, ou de sa provenance. A contrario, le «classement par fermentation» correspond au type de fermentation de la bière, mais aussi, occasionnellemen, de la couleur.

Certaines catégories sont sans rapport avec les caractéristiques intrinsèques de la bière :

- l'appellation bière trappiste est strictement réservée aux bières brassées sous la supervision de monastères ayant adoptés la règle de l'ordre cistercien de la stricte observance. Il est à remarquer que les bières trappistes peuvent être brassées par des laïcs, à condition qu'elles le soient sous supervision trappiste ;

- la bière d'abbaye porte le nom d'une abbaye mais est aujourd'hui le plus souvent fabriquée en dehors de celle-ci. Certaines abbayes prêtant leur nom à ces bières n'existent plus, ou n'ont même jamais existé ;

- la bière de saison, qui se distingue du style saison, est produite à l'occasion d'un événement spécifique de l'année (bière de Noël, bière de la Saint-Sylvestre, bière de mars, etc. ).

Certaines spécialistes mais aussi diverses associations ont tenté d'établir un classement le plus complet envisageable des différents types de bières existants (voir article détaillé). Le classement créé conjointement par le Beer Judge Certification Program (BJCP) et l'Institut de la bière décrit par exemple 23 types et 78 sous-types de bières.

Contenants

Verres

Il existe sept grands types de verres. Les flûtes pour servir les pils, les verres calices pour servir les bières d'abbaye et trappistes, les godets de différentes grosseur pour la witbier, le lambic (straight et gueuze) et pour les ales britanniques, les choppes (ou bock) pour les ales anglaises et pour le service de grandes quantités de bières lors de festivals, les tulipes pour certaines blanches, les ballons pour les bières liquoreuses et les verres fantaisistes (verre de cocher, verre en forme de botte etc. ).

La contenance des verres à bière oscille entre 12, 5 cl et 2 l. La contenance standard fluctue d'une région à l'autre, tout comme les appellations qu'on donne aux différentes contenances.

La bière est quelquefois servie au mètre : un présentoir de 1 mètre de long est percé de manière à pouvoir y présenter une douzaine de verres de 25 cl (0, 25 l). Dans les pubs et les bars, on peut aussi trouver un mode de service original : la «girafe» (cf. photo ci-contre). La «girafe» est un cylindre transparent, d'une contenance de 2, 5 l à 5 l, monté sur un présentoir et pourvu d'un robinet pour assurer le service. Quoique le mot soit une expression entrée dans le langage familier elle est en fait une marque déposée par la société PMP Innovation.

Il existe aussi des verres «trompeurs» en forme de botte, de spirale, etc., qu'on peut trouver en Allemagne par exemple et qui sont utilisés lors des fêtes de la bière. Le contenu du verre se renverse sur le buveur si ce dernier n'y prend pas garde.

Bouteilles

Depuis l'origine de la bière, le problème majeur a été de transporter le précieux liquide. Au début, les Égyptiens et les Romains utilisaient des amphores en terre cuite, ce qui a permis le commerce de la «bière». Mais le transport était délicat du fait de la relative fragilité de la terre cuite. Il faudra attendre le début pour voir apparaître l'invention du tonneau en bois par les Gaulois.

Par la suite, les moyens de stockage n'ont guère évolué jusqu'au XIXe siècle où les premiers fûts métalliques furent utilisés. Les fûts métalliques sont toujours utilisés par les débitants de boissons (de 20 l à 60 l) et par certaines brasseries pour les périodes de garde (jusqu'à 400 l).

Le véritable engouement pour la bière est arrivé grâce à l'invention de la bouteille de 33 cl en 1949 suivi de près par la bouteille de 25 cl et de la canette métallique en 1953. Mais il existe de nombreuses autres déclinaisons de ces contenants individuels qui sont quelquefois endémiques à certaines régions du globe.

La bouteille de bière se nomme aussi une canette.

La lumière, en provoquant la photolyse des isomères de l'humulone (un composé du houblon) contenu dans la bière, donne à cette dernière une odeur de mouffette[3]. Seul un contenant de verre coloré ou - mieux toujours - opaque, protège la bière correctement contre ce phénomène, ce qui explique la coloration de la majorité des bouteilles.

La chimie ayant permis la production de dérivés du houblon plus stables à la lumière, certaines marques vendent désormais leurs produits dans des bouteilles transparentes[4], dans l'objectif de développer un marketing plus efficace.

L'Europe des 25 est le premier producteur mondial de bière avec une production annuelle de 340 millions d'hectolitres (soit 25 % de la production mondiale).

La France est le cinquième producteur européen de bière avec une production de 16, 8 millions d'hectolitres (2004) dont elle exporte 10 %. Le secteur brassicole génère près de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaire et entretient plus de 4 500 emplois. La majeure partie de la production est assurée en Alsace, en Lorraine et dans le Nord-Pas-de-Calais mais également en Bretagne.

Malgré un marché de petite taille et une forte tradition vinicole, plus de 300 bières différentes sont produites sur le sol français. Il faut aussi noter qu'au XXème siècle, plus de 4500 brasseries ont existé en France (ce nombre étant supérieur au nombre de brasseries belges sur la même période), dont au moins 1500 rien que pour la région Nord/Pas-de-calais. À noter aussi qu'avec 604 brasseries (en 1889), le Pas-de-Calais présentait une concentration brassicole par habitant jamais identiqueée depuis, ni en France, ni ailleurs dans le Monde. Avec les 5, 4 millions d'hectolitres d'importation (2004), la consommation moyenne par an et par habitant atteint les 33, 7 l[5] ce qui situe les français parmi les plus faibles consommateurs de bière d'Europe.

La Belgique est fréquemment reconnue comme étant le pays de la bière. Il s'y produit plus de 700 bières différentes dont 6 des 7 bières trappistes : Orval, Chimay, Westvleteren, Rochefort, Westmalle et Achel. La consommation annuelle par habitant est de 96, 2 l (2003).

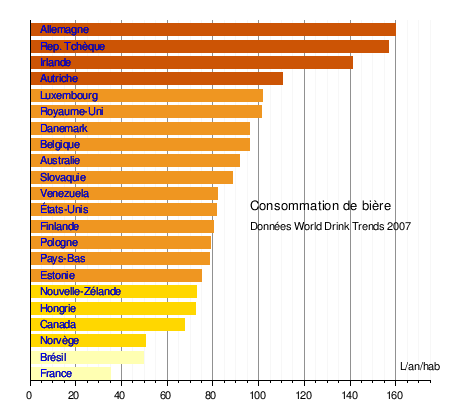

Consommation

La production mondiale, quoiqu'en baisse ces dernières années, avoisine aujourd'hui les 1 400 millions d'hectolitres. Cette production est aux mains d'un nombre de plus en plus réduit de firmes mondiales. Le secteur est actuellement dominé par la société InBev qui a atteint le titre de premier producteur mondial de bière en 2004 lors du rapprochement entre le belge Interbrew et le brésilien Ambev.

|

|

| Pays | Consommation[6] | Pays | Consommation |

|---|---|---|---|

| Allemagne | 161, 5 l/an/hab. | Irlande | 141, 2 l/an/hab. |

| Australie | 91, 5 l/an/hab. | Luxembourg | 101, 6 l/an/hab. |

| Autriche | 110, 6 l/an/hab. | Nouvelle-Zélande | 72, 8 l/an/hab. |

| Belgique | 96, 2 l/an/hab. | Norvège | 50, 5 l/an/hab. |

| Brésil | 49, 7 l/an/hab. | Pays-Bas | 78, 7 l/an/hab. |

| Portugal | 78, 9 l/an/hab. | Pologne | 79 l/an/hab. |

| Danemark | 96, 2 l/an/hab. | Royaume-Uni | 101, 5 l/an/hab. |

| Estonie | 75 l/an/hab. | Slovaquie | 88, 4 l/an/hab. |

| États-Unis | 81, 6 l/an/hab. | Suisse[7] | 58, 2 l/an/hab. |

| Finlande | 80, 2 l/an/hab. | République tchèque | 157 l/an/hab. |

| France | 35, 4 l/an/hab. | Venezuela | 82, 1 l/an/hab. |

| Hongrie | 72, 2 l/an/hab. |

Brasseurs

En 2000 :

- Anheuser-Busch - 121 millions d'hectolitres (US) ;

- Heineken - 74 millions d'hectolitres (NL) ;

- Ambev - 63 millions d'hectolitres (BR) ;

- Miller Brewing - 53 millions d'hectolitres (US) ;

- SAB (South Africa Breweries) - 43 millions d'hectolitres (ZA) ;

- Interbrew - 37 millions d'hectolitres (BE).

En 2004 :

- InBev - 233, 5 millions d'hectolitres (BE-BR) ;

- Anheuser-Busch - 152 millions d'hectolitres (US) ;

- SABMiller - 135 millions d'hectolitres (US-ZA) ;

- Heineken - 107 millions d'hectolitres (NL) ;

- Carlsberg - 78 millions d'hectolitres (DK) ;

- Scotish&Newcastle - 52 millions d'hectolitres (UK).

En 2005 :

En 2007[9]

- InBev (marques Stella Artois, Leffe) - 14, 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires (BE-BR) ;

- Heineken - 12, 6 milliards (NL) ;

- SABMiller - 11 milliards (US-ZA) ;

- Anheuser-Busch (marque Budweiser) - 10, 8 milliards (US) ;

- Carlsberg - 6 milliards (DK) ;

- Scottish & Newcastle - 3, 8 milliards (UK).

Compte tenu de la baisse de consommation dans les pays développés, le secteur connaît une opération de concentration rapide :

- En janvier 2008, Heineken et Carlsberg ont offert 10 milliards d'euros pour racheter Scottish & Newcastle et s'en partager les actifs[10].

- En juin 2008, Inbev a proposé le rachat d'Anheuser-Busch pour 30 milliards d'euros[11].

Notes et références

- ↑ La couleur d'une bière peut être mesurée de façon standard telle que défini par l'EBC (European Brewery Convention) par spectrophotométrie à 420 nm.

- ↑ Mario D'Eer, Épousailles bières et fromages : guide d'accords et de dégustation, Trécarré, Outremont, 2000, 256 p. (ISBN 2-89249-853-8)

- ↑ Denis De Keukeleire, Fundamentals of beer and hop chemistry

- ↑ Denis De Keukeleire, op. cit.

- ↑ Selon l'association des Brasseurs de France. Chiffres 2004.

- ↑ Selon le World Drink Trends 2005. Chiffres 2003.

- ↑ Selon l'Association Suisse des Brasseries. Chiffres 2003.

- ↑ Chiffres officiels InBev.

- ↑ La Tribune, 13 juin 2008, page 5.

- ↑ La Tribune, 13 juin 2008, page 5

- ↑ La Tribune, 13 juin 2008, page 5

Bibliographie

- (fr) Atlas mondial de la bière, Mario D'Eer, (Trécarré, 2005) (ISBN 2895682739)

- (fr) Annuaire 2008 des Brasseries françaises (06-2008) Robert Dutin ErCéDé Editions (ISBN 2-9520409-1-5)

- (fr) Dictionnaire historique de la Brasserie Française au 20ème siècle (2003) Robert Dutin ErCéDé Editions (ISBN 2-9520409-0-7)

- (fr) La bière, Katherine Khodorowsky et Hervé Robert, (2002)

- Claude Boivin, La bière. Son histoire, sa fabrication et sa dégustation, Arion Éditions, Lac Beauport, 2005 (ISBN 2923300114)

- (fr) La bière et la brasserie, Claude Bourgeois, (PUF, 1998) (ISBN 2130489117)

Voir aussi

- Liste des types de bières

- Liste des marques de bières

- Tégestophilie : collections autour de la bière (bouteilles, plaques émaillées, sous-bocks, etc. ).

- La bière de banane est une «bière» à base de banane consommée en Afrique, surtout au Rwanda et en Ouganda.

- La bière de miel est une «bière» à base de miel consommée par les Tatares dans la province du Xinjiang en République populaire de Chine. Ils la nomment keerxima.

Recherche sur Google Images : |

|

"Souvent composée d'orge, cette Bière ..." L'image ci-contre est extraite du site brevage-des-dieux.skyrock.com Il est possible que cette image soit réduite par rapport à l'originale. Elle est peut-être protégée par des droits d'auteur. Voir l'image en taille réelle (400 x 356 - 51 ko - png)Refaire la recherche sur Google Images |

Recherche sur Amazone (livres) : |

Voir la liste des contributeurs.

La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 16/04/2009.

Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).

La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.

Cette page fait partie du projet Wikibis.

Accueil

Accueil Recherche

Recherche Début page

Début page Contact

Contact Imprimer

Imprimer Accessibilité

Accessibilité